地域経済をリードする静脈産業の総合商社

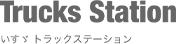

長野市に本拠を構える直富商事株式会社は、1948年にスクラップの収集業を生業とする木下商店として創業。その後、1975年に現在の社名である直富商事を設立すると、県内に事業拠点や廃棄物処理・再資源化施設を次々と開設。長野市を中心として松本地域、上田・佐久地域の一般廃棄物の収集業務に従事すると共に、県全域における資源物及び産業廃棄物の収集体制を構築する。収集品目は、金属(鉄・非鉄)、紙くず、廃プラスチック、木くず、食品廃棄物、廃食用油などの再資源化品目をはじめ、建設系廃棄物や事業系廃棄物と多岐にわたる。また同社は、健全な事業体制を構築するため「ISO14001」の取得に加え、東京都が創設した優良な産業廃棄物処理事業者を評価する優良性基準適合認定制度「産廃エキスパート」の認定を受ける。さらに、国が創設した優良産廃業者認定制度において、直富商事の地元自治体である長野県、長野市、松本市から優良認定も受けている。

- 会社名

- 直富商事株式会社

- 所在地

- 長野県長野市大字大豆島3397番地6

- 設立年月日

- 1975年3月10日(創業1948年)

- 代表者

- 代表取締役 木下 繁夫

- 従業員数

- 615名

- 保有車両台数

- 280台(営業車含む)

現在、同社の社長を務める木下繁夫氏が3代目社長に就任したのは2012年のこと。サステイナビリティな経営を推進する中で、地域との共生、持続可能な組織づくりを推進し「静脈産業の総合商社」として盤石な事業基盤を築き上げてきた。

「廃棄物の収集・処理・再資源化は、社会基盤を支える重要なインフラ事業。私は、この事業を適切に継続できる組織をつくるため、手始めに“経営理念”を策定し、地域や社会に必要とされる仕事に従事する社員が幸せになれる会社をめざしました。社員が失敗を恐れず何でも挑戦できて、楽しく働き続けられる会社にしたいと考えたのです」

と語られた木下社長。現在同社では、日々200台を超える車両が廃棄物を収集すると同時に、焼却処理施設のほか、産業廃棄物中間処理工場、各種再資源化工場(金属、プラスチック、古紙、BDF(軽油代替燃料)製造、RPF(固形燃料)製造、堆肥・飼料製造等)が稼働している。こうして創業から75年余り、地域で実績を積み上げてきた同社は、2017年に経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されるなど、地域経済をリードし、地域の発展に貢献する企業として期待されている。

RPF製造工場 最新AI搭載機器を採用

事業体制においては、拠点の集約や設備投資を行ってきたという木下社長。具体的には、秋古工場(産廃中間施設)には、選別棟を新設すると共に、各施設の設備(加工機、選別機等)も更新してきたそうだ。ところが2021年7月、秋古工場の新施設が長雨の影響で土砂災害に見舞われ、復旧工事もままならない状況に陥った。しかし木下社長は、こうした事態を冷静に受け止め、大きな決断を下す。

「主力拠点の秋古工場の復旧が長期化する見込みとなり、廃棄物の処理能力が追いつかなくなる恐れが出てきたため、その機能を本社に移すことにしました。それが、今年2月に竣工した本社第3工場です。新工場は、RPF(古紙及び廃プラスチック類を主原料とした固形燃料)を製造すると共に、災害時に発生する大量の一般廃棄物や市で対応困難な廃棄物を受け入れることも想定して建設。また、国内でも少ない最新AIを搭載したアーム式選別機を採用することで、混合廃棄物の選別・処理を自動化。省人化を実現した次世代型の産廃中間処理工場となりました」

産業廃棄物の中間処理を行う本社第3工場が今年2月より稼働開始。AI技術を活用した最新鋭の廃棄物自動識別機が導入されている。

長野県初のエルフEV 廃棄物の収集に活躍中

県内を隈無く運行する車両は、言わば“企業を象徴する設備”と話す木下社長は、独自に基準を設けて代替えを進めてきたという。また早くから、いすゞが開発を進めていたEV車に関心を持ち、いすゞ自動車中部と商談を進めていたそうだ。

そして今年1月、県内初となるエルフEVが同社に納入された。エルフEVは、幅広く活用できるようにウイングボディ、テールゲートリフターを装備。最大積載量は2.15トン。現在は慣らし運転も兼ねて、ほぼ毎日、産業廃棄物のスポット収集車として稼動しているとのこと。運行距離は1日20~30キロほど、帰庫後に普通充電を行って翌朝には問題なく運行できるという。ドライバーからは発進がスムーズ、低重心で走行時も安定感があり、ヒーターの効きも良いと高評価。また木下社長からは、ぜひ塵芥車も販売してもらいたい、とリクエスト(取材時)をいただいた。

小型トラックエルフEV

ウイングボディ

テールゲートリフター付き

最大積載量:2.15トン

普通充電タイプ

人材育成と人材確保に注力

社員の幸福追求を企業理念に掲げる同社は「安全はすべてにおいて優先する」をモットーに安全教育・指導を行ってきたという。小須田部長に具体的な取り組みについてお話しを伺うことができた。

小須田 崇 氏

「当社では、社員一人ひとりの安全意識を高めることに注力しており、ドライバーについては運転適性を検査する『OD式安全性テスト』に基づいて指導しています。併せて年間をとおして、職種別・階層別の教育や乗務指導などを実施。またドライバーのモチベーションを維持するため、独自に評価制度を設けて優秀な社員や部署を表彰しています」

こうした取り組みが功を奏し、同社の社員は定着率が高いそうだ。また女性社員の育休後の復職率は100%で、男性の育休取得者も増えているという。佐藤本部長は、働きやすい職場、アットホームな雰囲気をアピールすることで応募者が増えてきたと話す。

佐藤 善則 氏

「当社では学校訪問や企業説明会はもちろんのこと、数年前からホームページで、福利厚生や社内制度に関する詳細な情報を発信しています。またスカウティングサービスも活用するなど、若い人が応募しやすい仕組みづくりを進めています。その成果もあり、高卒者はドライバー志望が多く、最近は異業種からのドライバー志望者も増えています」

持続可能な成長をめざす「Team NAOTOMI」

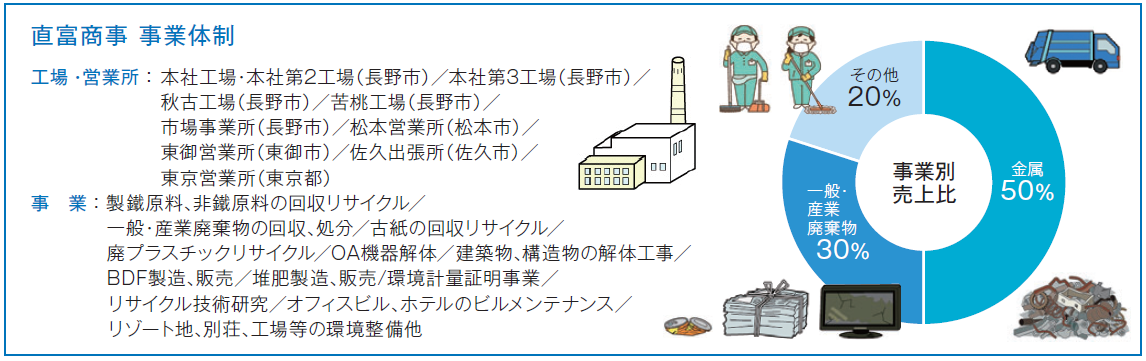

SDGsに直結する環境事業に従事する同社は、長野県が認定する「長野県SDGs推進企業」に登録されており、持続可能で多様性のある社会の実現に向けて事業活動に取り組んできた。独自に技術研究室も設けており、様々な分析機器を使用して、各種廃棄物の安全で効率的な処理方法(資源化)を探求している。また、これらの活動や成果をリサイクル資料館「なおとみ資源の森」で公開しているほか、学校や企業、市民団体などの要望に応えて工場見学も行っている。木下社長は、今後も事業活動をとおして地域の人々との信頼関係を継続し、SDGsの目標として掲げた課題を着実に達成していきたいという。また同社の結束力を示した「Team NAOTOMI」を合言葉に、環境にやさしく仕事に熱心な組織づくりをめざしていくとのこと。持続可能な成長をめざす同社は、自ら成長軌道を描く中で、これからも地域経済の発展、住みよい街づくりに貢献していくことだろう。

資料・カタログダウンロード

最新記事